【原创】烽火中的精神回响——【游览随记】之四十七

导语:

修改发表于2025年09月05号 05点 阅读 10744 评论4 点赞23 ©著作权归作者所有

烽火中的精神回响

——【游览随记】之四十七

毕文杰

八月下旬的云南师范大学(西南联大旧址)校园里,人群络绎不绝,来此参观的全国各地游客来来往往。

我们五人(老伴、女儿、女婿、外孙女)从西南联大旧址的青石板上走过,纪念馆的玻璃展柜里,泛黄的课本还夹着当年学子手绘的校徽,黑白照片里穿着长衫的师生围坐成圈,眼神亮得像煤油灯里跳动的火苗。

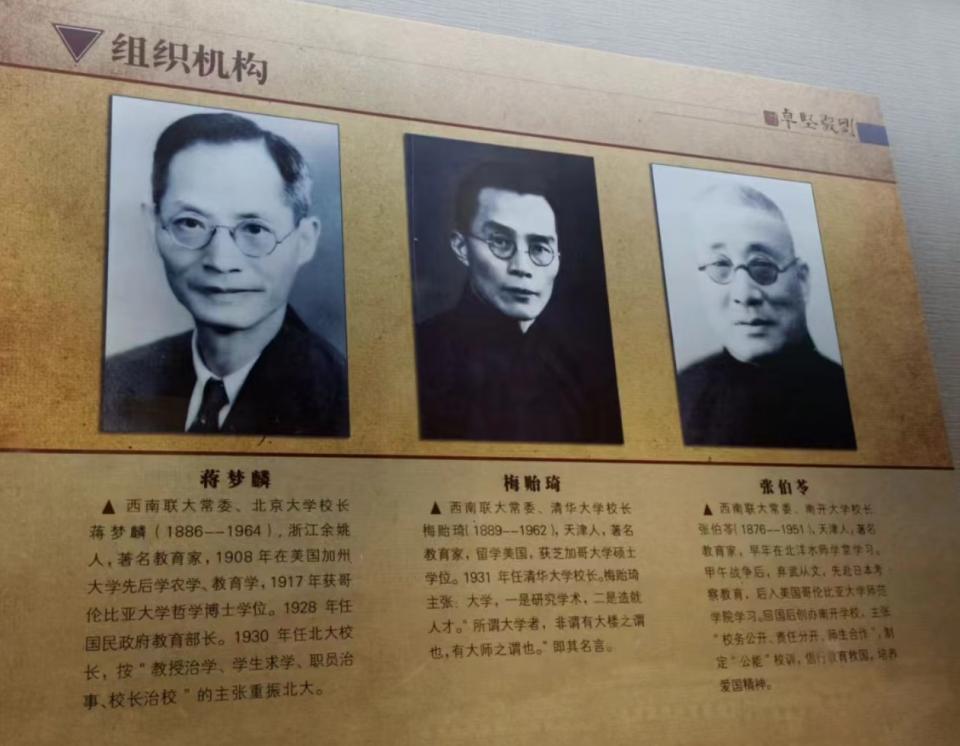

最让人心头一震的,是操场草坪上三座相距不远的雕像——蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓三位校长(1)。长衫的熠皱里藏着风雨,目光却始终望向东方。他们沉默地站立那里,仿佛还在商议如何让弦歌不辍,让文明的火种在硝烟里存续。

在另一展区《刚毅坚卓——西南联大历史展》,展出的1000余张照片及文字、实物,为我们揭开了西南联大在烽火中那艰难困苦的岁月,每一张照片都是那段艰辛却闪耀的历史的生动注脚。

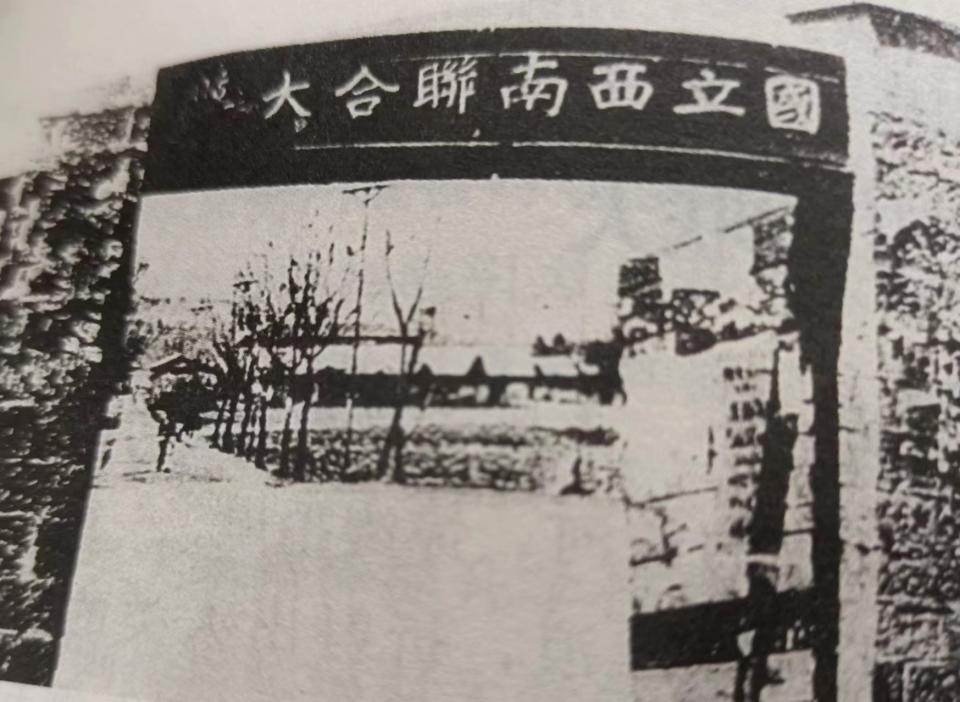

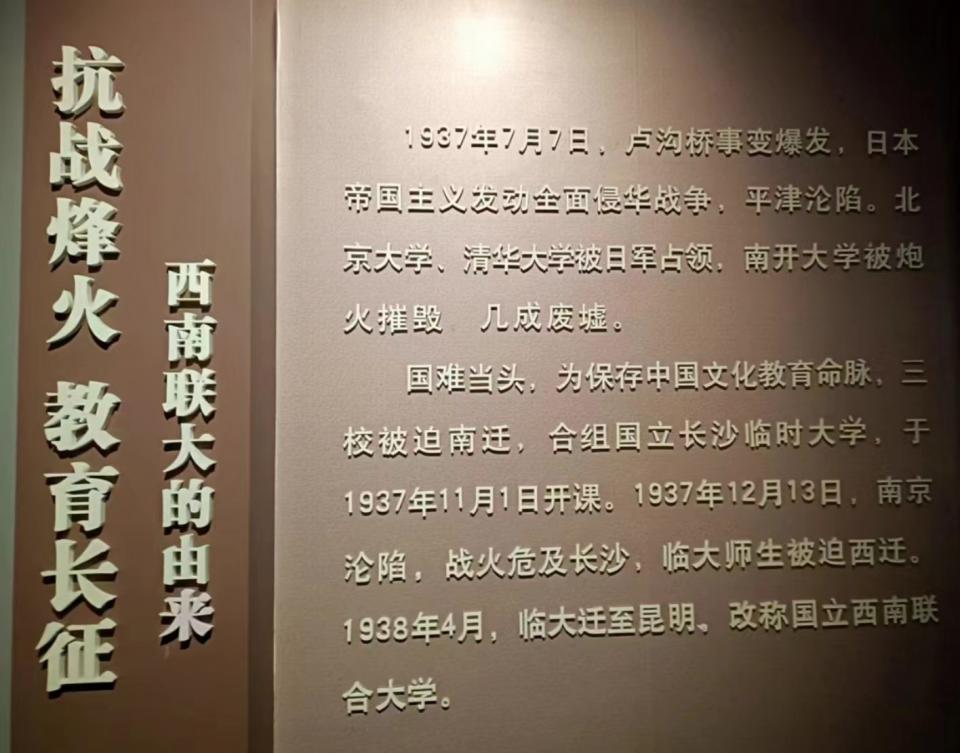

1937年,卢沟桥的炮声撕碎了平静。北大、清华、南开三校被迫南徒,从北平到长沙,再从长沙西迁至昆明,最终定名“国立西南联合大学”。这所诞生于抗日战火的学府,从一开始就带着“为往圣继绝学,为万世开太平”(2)的使命,在边陲之地撑起一片教育的晴空。

三校西迁的路,是用脚、用心丈量的长征(3)。湘黔古道上,200多名男生组成的“步行团”,日行三四十里,草鞋磨穿了就用布裹脚,夜晚借宿祠堂,就着油灯整理笔记。抵达昆明后,校舍是铁皮顶的“工字房”,下雨时叮当响得盖过讲课声;学生吃的“八宝饭”里混着沙子,教授们的薪水折成法币,买不了几斤米。梅贻琦校长的夫人韩咏华,和其它教授们家属一起在街头小摊卖“定胜糕”(4),有人认出她,她只笑说:“为了孩子们有书读”。正是这样的艰苦,却像淬火的钢,炼出了师生们“贫贱不能移”的坚毅——闻一多在破庙里刻图章谋生,仍坚持讲授《楚辞》;华罗庚在牛棚里写论文,用粉笔头在泥地上演算真理。

物质的匮乏,档不住对真理的渴求。联大的课堂没有围墙,树萌下、石凳上,随处可见激烈辩论的身影。金岳霖讲逻辑学,会突然停下和学生争论“道生一”的哲学命题;沈从文在宿舍里给青年作家改稿,煤油灯亮到后半夜;吴晗带着学生钻进图书馆,从故纸堆里梳理明史,为你是“让历史照见未来”。更有“匹夫有责”的担当——学生们办壁报、演话剧,用笔墨和纳喊唤醒国人,有人听完钱穆讲的《国史大纲》,转身就投笔从戎(5)。

八年期间,西南联大培养出8000多名学生,其中有两位诺贝尔得主、5位国家最高科技奖获得者,更有无数人成为共和国建设的栋梁。但它留下的远么还这些,:是“刚毅坚卓”的校训里,那份在绝境中坚守的韧性;是“兼容并包”的胸怀中,对不同思想的尊重与包容;是“读书不忘救国”的信念里,知识分子的赤子之心。就像昆明的云,看似柔软,却从未被狂风驱散,永远飘在这片土地的上空,成为中华民族精神坐标。

如今再看西南联大,更懂它为何能穿越时空。当我们抱怨学习条件不好时,该想想铁皮教室里“风声雨声读书声”的专注;当我们在选择前犹豫退缩时,该记起那些在战火中奔赴理想的背影;当我们谈论初心时,更该学学梅贻琦等三位校长及陈寅恪、朱自清、闻一多等大师们——在最艰难的日子里,依然相信“大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”。这种相信,正是我们今天最需要的力量。

夕阳落在三座雕像上,把影子拉得很长,他们脚下的青草,年年枯荣,却总在春天长出新绿。就像西南联大的精神,从未随岁月褪色——它告诉我们,无论身处何种环境,总有人在坚守真理,总有人在追求光明,而这正是一个民族生生不息的密码。

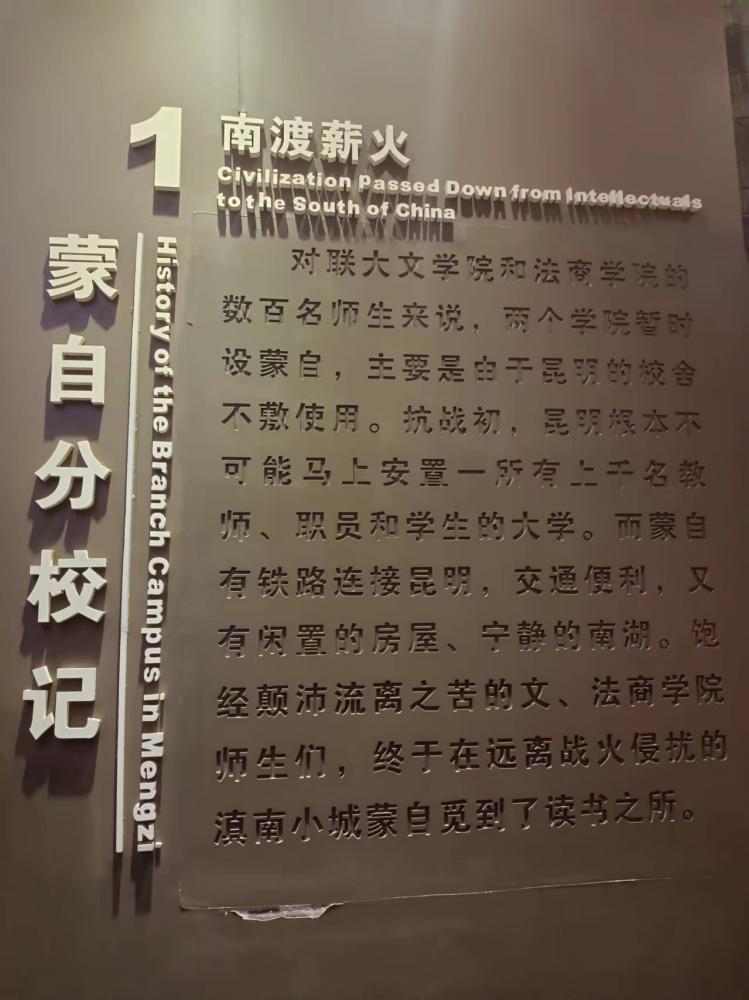

说明:1.蒋梦麟为北京大学校长,梅贻琦为清华大学校长、张伯苓为南开大学校长。西南联大成立后,梅贻琦主导日常校务,统筹三校协作,蒋梦麟、张伯苓定方向,梅贻琦在实际办学中起主导作用。2.出自北宋思想家张载所著《横渠语录》,即“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,著名哲学家冯友兰将其称作“横渠四句”。其言简意宏,传诵不绝,成为历代中国知识分子的理想追求。3.在长沙的“临时大学”搬迁昆明时,人员分为两路:一路是女生及部分体弱师生约800人乘火车先后至广州、香港、越南海防,又经滇越铁路回到昆明;另一路男生等240余人组成“湖黔滇旅行团”徒步,全程3360华里,历时68天,克服重重困难抵达昆明。开学后由于校舍不足,将文、法、商学院迁至蒙自(在蒙自暂设分校),4个月后迁回昆明。4.即用七分大米、三分糯米制作的米糕,韩咏华等通过售卖补贴家用。取名“定胜糕”,寓意抗战必胜,成为西南联大师生自力更生的缩影。5.西南联大学生积极投身抗战,超千名学生参军,投身前线作战、翻译、技术支援等工作,不少人为国牺牲,用热血践行了爱国担当。

(注:您的设备不支持flash)

精选留言

13651730370

2025-09-05 07:13:50

2025-09-05 07:13:50

刚毅坚卓,精神坐标。顽强执着,国之骄傲。毕老师的佳作《烽火中的精神回响——【游览随记之四十七】》将诞生于抗战烽火中的西南联大的光辉历程展现在读者面前。自从建校以来,这所屹立不倒的高等学府,就像一盏明灯照耀着悻悻学子们刻苦学习,踔厉奋发,为国家为民族,奉献青春与智慧。史料详实,讲述生动,是一篇很好的纪念抗战胜利的作品。西南联大功勋卓著。为毕老师的佳作点赞!向毕老师致敬!

请选择你想添加的收藏夹

- 未定义0条内容 你没有登录