导语:

修改发表于2025年07月21号 05点 阅读 6309 评论8 点赞32 ©著作权归作者所有

清末《老上海风光》系列之南京路实寄明信片 (浦江客读史284)

【浦江客读史】竹枝词说:往来车马如流水

——“竹枝词里话申城”之五十二:马路

马路,顾名思义是指供马驰行的大路。其实,还有一种说法,近代意义上所说的“马路”,名称源于18世纪末英国工程师约翰·马卡丹发明的“碎石铺路法”,中国人戏称“马路”。总而言之,马路,今指城市或近郊的供车马行走的宽阔平坦的道路。

上海旧时的街道,一般都很狭窄,且多曲折、短陡,卫生条件恶劣。上海开埠后,便开始建筑宽阔的马路。据史料,当年对道路的建筑有明确规定,最初的四条通道,即今南京东路、汉口路、福州路和广东路,路宽定为二丈至二丈五之间(约 6.6~8.3 米),当时已考虑到既便行人、又可避免火灾的蔓延。此后所筑马路,大多超过30英尺。马路还有阴沟、下水道等设施。路面铺设碎石、瓦砾、细沙,经铁擂碾压后“平如砥”,关键路段还用石灰胶泥砌缝,做到“水不存积,历久不坏”。

当时,有“颐安主人”的《上海市景词》这样写道:

路阔如江砌两旁,并行八马又何妨。

往来车马如流水,十字街头跌扑防。

竹枝词直观描绘了马路的宽阔与车水马龙般的繁忙景象,同时也点出了热闹中的拥挤状况。难怪那时外地人或乡下人到了上海市区,常常出现有竹枝词里所反映的“徘徊马路胆慌张”,进而“坐来车子团团转,毕竟仍回老地方”的窘境。

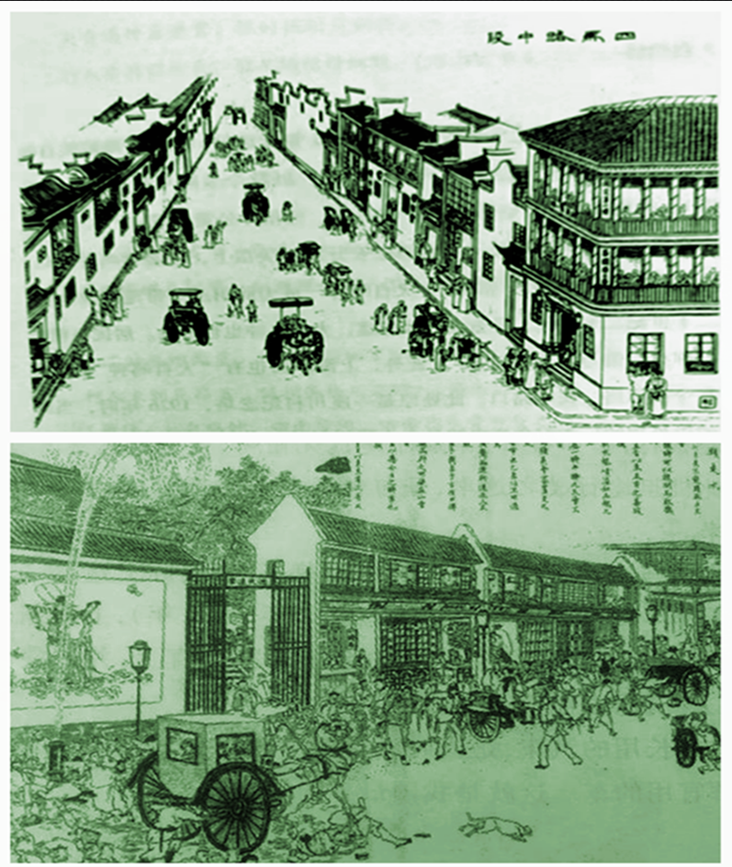

清末民初上海《点石斋画报》刊登的马路景象(左图)《四马路中段》

(右图)上海大马路(今南京路)消防龙头被马车撞坏喷水时的场景

与此同时,又是署名“颐安主人”的作者在其《沪江商业市景词》里描述道:

捕房修路费工程,备用机车滚地平。

洒水铺沙锹戽助,砑成坚实畅人行。

这首竹枝词还原了马路修建的细节,如碎石铺设、机车碾压等工程,描述了马路工程技术的进步性。传统中国修路近乎纯属人力,现在有了修路机器车,工程进度非往常所能比较了。近代上海市政建设的起点,是路政总工程局的成立,有竹枝词颂曰:“总工程局初成立,筑路公安次第行。最是官民能合作,沪江市政具雏形。”

据葛元煦《沪游杂记》记载,同治初年建筑和改造马路的情形:“同治初,惟英租界大马路稍觉宽畅,亦不免泥水垢秽,经工部局陆续整理,两旁砌以石磡,较马路稍高。磡下砌石条微侧,引水入沟,雨过即可行走。专司马路工程者,为‘马路管’,又称‘街道厅’。”筑马路时先将旧泥锄松,满铺碎石或瓦砾七八寸,使小工用铁锤打碎,再加细沙一层,用千斛铁擂,由数十人牵挽,从沙面滚过,其平如砥。对陈家木桥、老闸等等担水要道,改用碎石大小叠砌,以石灰胶泥拌掺缝内。这样可使水不存积,历久不坏。马路每日打扫两次,又有洒水车洒道,煞住泥尘,使马路终久异常洁净。又在沿河沿浦,植以杂树,每树相距四、五步,以垂柳居多。大马路从外滩到静安寺,亘长十里,两旁所植,葱郁成林,一派图画景象。

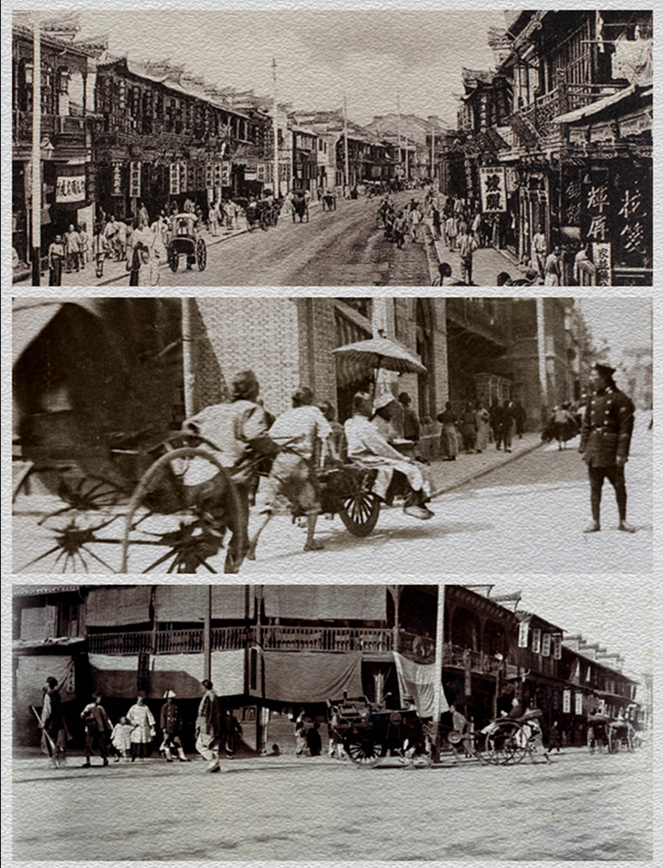

晚清时期上海南京路街景(上图)南京路马路两旁鳞次栉比的商铺

(中图)马路上的人力车夫和警察(下图)马路旁的的茶馆

道光丙申(1836)的进士孔继鑅有一首竹枝词赞道:“波斯巧饰列奇观,百货交通市语欢。街道宽平城十面,人无土著士无官”,可见当时上海道路的宽阔,因此也可以“今朝马路皆开阔,来往何妨两面同”。上海县人李显谟主持出资修筑了沪闵南拓长途汽车公路,“汽车沪闵筑长途,创办邑人李显谟。一小时中全路达,交通便利是良图”。当时人绝口称赞,可谓“洋场马路阔而平,南市前经仿筑成。新筑蒲滩外马路,电灯巡捕一章程”。

此外,上海还出现了“梨木铺街”的奇观。“我闻犹大灭于英,剩有哈同做大亨。梨木铺街平且美,半条马路亨豪名。”“南京路上地真平,马路全教木筑成。两面水门汀又阔,尽堪安步当车行。”同时,随着电灯的推广,晚清上海有了“不夜城”的美称。“沪上真同不夜城,电灯争比月华明”,城市道路两旁“马路高悬电气灯,车来车往去似腾”,树竿置灯,通电后“竿灯千盏路西东,火自能来夺化工。不必焚膏夸继晷,夜行常在明月中”。民众夜间出行时,“棋盘街道各纵横,马路条条认最清。不怕夜游忘秉烛,汽灯如炬彻宵明”,有了路灯不至于迷路。每逢节日,“繁华最盛是洋场,电火光明照两旁”,将马路与“电火”(电灯)、“龙旗”结合,凸显节庆时的热闹氛围。

道路卫生工作也是上海交通步入近代化的一个重要标志。传统中国社会,道路往往因马车飞过而尘土飞扬,国人道路卫生意识也欠缺。当时上海“车如流水马如龙,卷地黄尘扑面风。郎自南来依北往,衣香人影太匆匆”,有时“不妨有女咏同车,双马奔驰遍水涯。怪底红颜日憔悴,疯狂扑面尽黄沙”。但自开埠通商后,工部局专管街道的洒扫等事,“局名工部创西人,告示频张劝我民。注重卫生街道洁,随时洒扫去纤尘”。每日两次,于各马路用马车载水,车后有机器,随过随洒,“飞沙漠漠日炎炎,白帕还防汗雨沾。车过忽成清净界,看他洒遍水帘纤”,可见其效果是显著的,不但“不使红尘十丈飞”,而且“路上红尘半点无”。近世上海还出现了专门收集、处理街道垃圾的“垃圾马车”,“街前垃圾屡盈堆,日雇工人打扫来。也是马车装载去,储船移弃远方回”,对于街道清洁而言起着重要的作用,“半车瓦砾半车灰,装罢南头又北来。此例最佳诚可法,平平王道净尘埃”,实应倡导。

出自于清末时期摄影集《中国摄影快照》其中上海外滩的宽幅照片

交通法规推行,也是上海交通步入近代化的一个重要标志。交通法规对晚清以前的中国人来说,是一个完全陌生的概念。马路上常常混乱不堪,沙尘漫天。随着近代文明的到来,上海地区也出现了一些气息,对此竹枝词中有所描述:“通衢车马往来纷,难免其间冲突生。欲保安全维秩序,认明红绿两边灯”,可见此时已经出现了现代社会的红绿灯和规则。对于行车速度和车载人数也均有规定,不能“雷轰电掣疾流星”,因为“车行太快本违章,竭力奔驰易溜缰”;自行车则不允许载人:“人力车从马路穿,捕房注意到安全。章程拟定单人坐,倘不遵行就罚钱。”

清末上海还出现了一个主要负责维护交通秩序的职业群体:巡捕或巡警。洋场巡捕以印度人为主,但也有越南人、中国人。他们一方面“当街巡捕气凌峥”,借着外国人的势力耀武扬威、仗势欺人,另一方面他们对于近代上海交通法规及市容市貌的保持起到了一定的作用。朱文炳在其《上海竹枝词》里有唱到:“途中尿急最焦心,马路旁边勿乱浇。倘被巡捕拖进去,罚洋三角不宽饶”,可见巡捕对于街道卫生的严厉管制。在街道治安的维持上,巡捕们不辞辛苦地疏导街上拥挤的人群,同时还不忘提醒路上行人注意遵守交通规则。对于违反交通法规的行人车辆则严惩不贷:“街头巡捕立西东,弹压行人莫乱冲。车马纷驰如肇祸,立时捉押入牢中”。

当然,清末民初的上海马路不能与今日之道路相比较。然而,从上述诸多描写上海城市交通变迁的竹枝词中来看,开埠后的上海马路都较旧时城市街道有了显著进步。从原始小径到近代马路,马路已不仅是“行走的路径”,更是人类文明发展的“轨迹”。马路,串联起城市与国家、贸易与科技,至今仍在不断进化。

转发浦江思源群邈邈的点评:上海马路之变,活脱脱一部近代城市发展史。曹老师擅长从史料角度诠说上海的近代历史变化,“竹枝词”更是他常用载体。竹枝词,这种源于民间的诗歌体裁,语言质朴、情感真挚,贴近生活。在描述上海马路变迁时,它有着得天独厚的优势。相比枯燥的历史文献,竹枝词用生动的诗句描绘出一幅幅鲜活的画面,让读者仿佛能穿越时空,亲眼目睹马路的演变。为曹老师的文章点赞!

![]() 浦江思源

非常感谢缪教授的殷切关注和精彩评论!竹枝词这种源于民间的体裁,天生带着烟火气。正是竹枝词的质朴,让读者不光看到马路的砖石变化,更能摸到那个年代的生活温度。您说它像“穿越时空的窗口”,真是说到了点子上。那些散落在旧报、方志里的竹枝词,原本只是前人随手记下的日常,如今串起来,倒成了最鲜活的 “城市影像”。让这些老诗句重新“活”起来,让更多人透过它们看见老上海的历史年轮,就是一件有意义的事了。您也是用竹枝词写上海的高手,期待更多的作品问世啦!辛苦了!!!(浦江客)

举报

浦江思源

非常感谢缪教授的殷切关注和精彩评论!竹枝词这种源于民间的体裁,天生带着烟火气。正是竹枝词的质朴,让读者不光看到马路的砖石变化,更能摸到那个年代的生活温度。您说它像“穿越时空的窗口”,真是说到了点子上。那些散落在旧报、方志里的竹枝词,原本只是前人随手记下的日常,如今串起来,倒成了最鲜活的 “城市影像”。让这些老诗句重新“活”起来,让更多人透过它们看见老上海的历史年轮,就是一件有意义的事了。您也是用竹枝词写上海的高手,期待更多的作品问世啦!辛苦了!!!(浦江客)

举报

![]()

车水马龙快如风,南来北往路路通。朝发夕至不是梦,坦途便捷立奇功!曹老师的佳作【浦江客读史】(284)《竹枝词说:往来车马如流水》以详实的资料,将马路的前世今生娓娓道来。作品让“国计民生道路先行”的理念,作了具体生动的解析。随着现代化的进程,我国高等级马路举世第一。由此,对马路的建设包括配套设施极其管理,都赋予了严格的规定、规范,并且以法律的介入和所有行人与车辆司机的自律,管理人员的约束,来达到安全舒适畅通无阻的目的。虽然马路已有上百年的历史了,但是加强马路的建设与管理,做到人人遵守,自觉按章守序,特别是车辆避免“跑冒滴漏”不乱停乱放,礼让三先,行人不乱穿马路,路政设施科学明晰,消除模糊标识,杜绝让人陷入尴尬的断头路,需要多措并举,任重道远。为曹老师的佳作点赞!向曹老师致敬!

![]() 浦江思源

非常感谢开凯老师的殷切关注和精彩评论!您说得太对了,我国高等级马路的发展成就确实令人自豪,但“建管并重”确实是长久课题。您提到的车辆规范行驶、行人有序通行、设施科学完善等建议,句句说到了关键处——马路既是硬件工程,更是关乎每个人的文明课堂。您的点评从马路的百年变迁里,既看到发展的速度,也能触摸到民生的温度,让这个话题更有延伸的意义。辛苦了!!!(浦江客)

举报

浦江思源

非常感谢开凯老师的殷切关注和精彩评论!您说得太对了,我国高等级马路的发展成就确实令人自豪,但“建管并重”确实是长久课题。您提到的车辆规范行驶、行人有序通行、设施科学完善等建议,句句说到了关键处——马路既是硬件工程,更是关乎每个人的文明课堂。您的点评从马路的百年变迁里,既看到发展的速度,也能触摸到民生的温度,让这个话题更有延伸的意义。辛苦了!!!(浦江客)

举报

![]()

马路,让上海骑上骏马 马路,谁都熟悉,谁都离不开它;马路,从何而来,是容易的联想“马行成路”,少为人知的说法“马氏筑路法”,最睿智的解读:“世上本没有路,走的人多了,就成了路”。 实在钦佩上海诗性史志——竹枝词,对上海的道路史,能有这样详尽的描述;从狭窄弯曲到宽畅通达,从只做路面到兼顾地下管道;从留意道路卫生到制订交通规章,甚至还有“梨木铺街”的特例,细说各处的人来车往。 上海的发展繁荣,都与路相关,说“因路而兴”也非妄言;如今更是立体交叉,四通八达,上海的未来任你想象。 为曹老师的读史佳作《竹枝词说:往来车马如流水》点赞!

![]() 浦江思源

非常感谢张区长的殷切关注和精彩评论!您对“马路,让上海骑上骏马”的解读,精准捕捉到了竹枝词里藏的“道路密码”—— 从梨木铺街的旧影到立体交通的新景,确实是上海一步步“走”向繁荣的脚印。您能从“路”里读出诗性,还点出“因路而兴”这个核心,正是藏在文字里的心意。上海的路从来不止是通道,就像您说的,路面下有管道,路两旁有烟火,路上更有向前的脚步。您的联想让我也想起未来的路或许还会延伸到空中、地下更深处。能和您一起“望路思远”,真是件幸事。辛苦了!!!(浦江客)

举报

浦江思源

非常感谢张区长的殷切关注和精彩评论!您对“马路,让上海骑上骏马”的解读,精准捕捉到了竹枝词里藏的“道路密码”—— 从梨木铺街的旧影到立体交通的新景,确实是上海一步步“走”向繁荣的脚印。您能从“路”里读出诗性,还点出“因路而兴”这个核心,正是藏在文字里的心意。上海的路从来不止是通道,就像您说的,路面下有管道,路两旁有烟火,路上更有向前的脚步。您的联想让我也想起未来的路或许还会延伸到空中、地下更深处。能和您一起“望路思远”,真是件幸事。辛苦了!!!(浦江客)

举报

![]()

赞曹老师佳作 马路总与马有关/ 包括马力的计算/ 即便名称曾源于/ 设计师叫马卡丹/ 碎石铺路法风行/ 城郊的路更平坦/ 乡下进城直徘徊/ 转来转去往回转/ 车如流水人如潮/ 卷地沙尘扑面来/ 马车载水机器洒/ 纷纷扬扬如雨帘/ 城市街道似棋盘/ 纵横驰骋不夜天/ 雷鸣电掣像流星/ 自有法规将其限/ 人类文明加油站/ 连着古今与未来

![]() 浦江思源

非常感谢王部长的殷切关注和精彩评论!您的点评用诗句把马路的过往、当下和未来串联起来,令人惊喜!您的点评诗句“车载水洒如帘”“街道似棋盘”,这些画面感太强了,就像把城市里的日常变成了流动的诗。尤其最后“连着古今与未来”这句,一下子把马路的意义拉得好远 —— 它确实不只是路,是文明走出来的痕迹呀。能被您这样认真品读,还读出这么多新意,真的特别开心!辛苦了!!!(浦江客)

举报

浦江思源

非常感谢王部长的殷切关注和精彩评论!您的点评用诗句把马路的过往、当下和未来串联起来,令人惊喜!您的点评诗句“车载水洒如帘”“街道似棋盘”,这些画面感太强了,就像把城市里的日常变成了流动的诗。尤其最后“连着古今与未来”这句,一下子把马路的意义拉得好远 —— 它确实不只是路,是文明走出来的痕迹呀。能被您这样认真品读,还读出这么多新意,真的特别开心!辛苦了!!!(浦江客)

举报

![]()

请选择你想添加的收藏夹