导语:

修改发表于2025年07月20号 04点 阅读 7161 评论0 点赞15 ©著作权归作者所有

茸耀(范亦铮)

千年圣物

璀璨佛光

探 秘

阿育王寺

舍利塔

在佛教文化源远流长的华夏大地上,宁波阿育王寺的舍利塔,堪称承载千年历史与宗教信仰的瑰宝。它不仅是佛教圣物,更是一部镌刻在金石之上的历史长卷,见证着岁月的沧桑变迁,蕴含着无可估量的历史价值与精妙绝伦的建筑艺术。

舍利塔的渊源,可追溯至公元前 5 世纪。据佛教经典记载,释迦牟尼涅槃后,弟子们在火化其遗体时,发现了晶莹剔透的舍利。印度孔雀王朝的阿育王大力弘扬佛教,在公元前 3 世纪,令人建造了八万四千座宝塔,用以供奉释迦牟尼的真身舍利,并将这些宝塔分送至世界各地的 “八吉祥六殊胜地” 。其中,中国便有 19 座舍利塔获此殊荣,宁波阿育王寺的舍利塔,便是其中之一。

这座舍利塔现世于西晋太康三年(公元 282 年)。据《阿育王寺志》记载,僧人刘萨诃(后法名慧达)云游至如今北仑大碶乌石岙时,感应到地下传来钟鸣之声。他在此虔诚祷念三昼夜后,一座高约一尺四寸、方广七寸的五层四角舍利塔破土而出。塔内悬宝磬,中央供奉着释迦牟尼真身舍利,此景堪称佛教史上的传奇时刻。

南北朝梁普通三年(522 年),梁武帝萧衍赐名 “阿育王寺”,这座寺庙因舍利塔而得名,从此成为佛教圣地。历经千年,朝代更迭,阿育王寺多次修缮扩建,但舍利塔始终是寺院的核心与灵魂。现存的舍利塔虽非西晋原物,而是南宋时期依据原塔形制重新制作,却完整保留了古雅庄重的建筑风貌。

今日寺内的舍利塔依旧神秘非凡。塔身仅0.4米高,以青石雕刻,五层四角,每层窗孔透雕菩萨神像,塔顶悬宝磬,磬内垂挂舍利珠,如星辰悬空。绕塔细观,四面刻有释迦牟尼成道、八王分舍利的印度风浮雕,朱漆贴金,千年流光未褪。更令人惊叹的是,塔外另罩七米高的石雕宝箧印塔,形成“塔中藏塔”的奇观,堪称中国古代佛塔艺术的巅峰之作。

这颗舍利曾让历代帝王竞折腰。南宋时,吴越王钱弘俶为护塔铸黄金外椁;宋孝宗不仅将舍利迎入临安皇宫,还亲题匾额;明万历太后更献铜塔珍藏。最戏剧性的一幕发生在唐会昌灭佛时,舍利塔被秘密转移至越州官库,又藏于开元寺,最终在吴越王钱镠的庇护下重返阿育王寺。帝王将相的争夺与守护,为这颗舍利蒙上了传奇色彩。

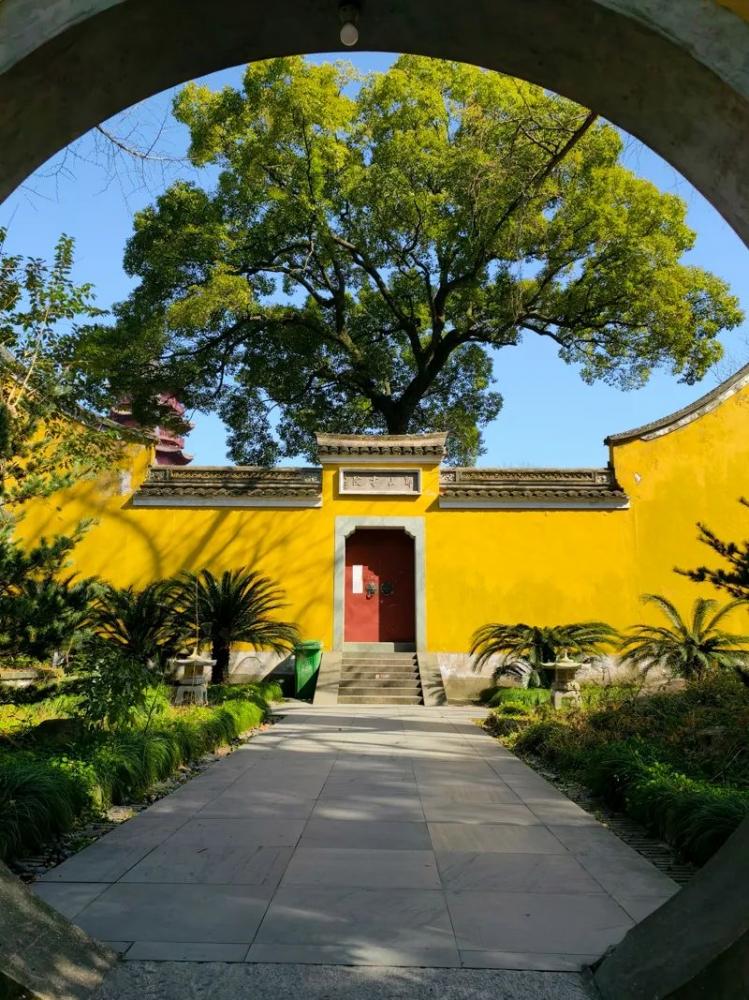

踏入舍利殿,13米高的重檐黄瓦下,石塔静立,佛香氤氲。信众绕塔三匝,指尖轻触冰凉塔身,仿佛能触摸到千年前阿育王的宏愿。曾有游客描述:“塔内磬声微响,如佛陀低语;塔外光影斑驳,似时空折叠。” 这种“绕塔修行”的传统,源自印度佛教,却在江南古刹中生根发芽,成为现代人洗涤心灵的独特仪式。

舍利塔的存续,离不开历代僧人的舍命相护。清末诗僧八指头陀曾在塔前燃指供佛,留下“二指燃灯”的悲壮故事;抗战时期,僧人冒死将舍利藏入地窖,躲过战火。最惊险的是上世纪60年代,舍利塔暂存国家库房,外塔遭毁,1979年才依古制修复。每一次劫难,都是信仰与时间的博弈。

舍利塔的真实性曾引发学界热议。敦煌文献与《法苑珠林》记载的“鄮县阿育王塔”,正对应今日宁波鄞州;南京长干寺地宫出土的七宝阿育王塔,其形制与寺内宋代仿塔如出一辙,终为这段历史“验明正身”。科学与信仰的碰撞,让传说成为信史。

舍利塔整体造型精巧,呈五层四角攒尖顶,比例协调,线条流畅。塔身以优质金属为材,历经岁月打磨,表面泛着古朴的光泽,仿佛诉说着历史的厚重。每层塔檐微微上翘,边缘悬挂着小巧的风铃,微风拂过,铃声清脆悦耳,在静谧的佛殿中回荡,为庄严的氛围增添一丝灵动。

塔身表面雕刻工艺精湛,刀法细腻流畅。每一面都镌刻着精美的佛教故事与经文,如释迦牟尼诞生、成道、说法等场景,人物神态栩栩如生,衣袂飘飘,仿佛下一秒便会从塔上走出。经文工整清晰,一笔一划都凝聚着古代工匠对佛法的虔诚敬意。塔基四周还雕刻着莲花、祥云等纹饰,莲花象征着纯洁与神圣,祥云寓意吉祥如意,这些纹饰不仅具有装饰性,更蕴含着深刻的佛教文化内涵。

从历史研究角度看,阿育王寺舍利塔是中外文化交流的重要实物见证。在古代,它吸引了无数来自日本、韩国等周边国家的僧人前来朝拜学习,促进了佛教文化在东亚地区的传播与交流。日本佛教天台宗、临济宗等宗派的多位高僧,都曾在阿育王寺参访,将这里的佛法与舍利塔的故事带回本国,对日本佛教发展产生深远影响。

在宗教信仰层面,舍利塔承载着佛教徒对释迦牟尼的敬仰与追思。千百年来,无数信徒怀着虔诚之心,不远万里来到阿育王寺,只为瞻仰舍利塔,感受佛法的庄严与慈悲。它是佛教信仰的具象化体现,凝聚着信众的精神寄托。

如今,阿育王寺舍利塔珍藏于寺院舍利殿内。在特定的开放时间,游客与信徒可在寺僧的引导下,透过特殊角度瞻仰塔中的舍利。这颗米粒大小的舍利,在光影的映衬下,散发着柔和而神秘的光芒,而承载它的舍利塔,以其独特的建筑特色与深厚的文化底蕴,静静伫立,仿佛穿越千年时空,诉说着古老的故事,传递着佛法的智慧与慈悲。

信纸作者:岁月静美

请选择你想添加的收藏夹