导语:

修改发表于2025年05月24号 04点 阅读 7825 评论0 点赞17 ©著作权归作者所有

百年风云录

上 海

三山会馆

雕花门窗里的

传奇故事

“这座红砖楼里,藏着老上海最硬核的穿越剧本!”站在中山南路1551号,导游小陈总爱用这句话开场。三山会馆朱红的门楼上,“天后宫”三字石刻在阳光下泛着微光,仿佛一伸手就能触到1909年的闽南风尘——那年,3000名福建水果商人集资垒起这座“海上福建厅堂”,却不知它将见证半部上海近代史。

"这砖能当乐器!"导游突然敲起影壁墙的空心砖,清越声响惊飞檐角栖鸽。六边形砖块暗藏苏州匠人密码,每块重量误差不超过三钱。更绝的是门楣上的八仙过海砖雕,吕洞宾的宝剑恰好指在春分日出的方位。

咸丰五年的银票在玻璃柜里泛黄,当年福建水果帮、广东洋货帮、宁波钱庄帮三大商帮,为争这黄金地块差点"武斗"。最后各让一步建成三山会馆,戏台飞檐故意雕成船帆模样——暗喻"同舟共济"的江湖规矩。

金雕玉砌的古戏台引人注目,20米高的木质藻井如倒悬的星河,162片贴金雕花中暗藏玄机:上海老城墙八座城门微缩其上,夜明珠镶嵌的凤凰振翅欲飞。百年前,商贾们在此品茶听戏,戏台上演着《陈三五娘》,戏台下流动着龙眼、荔枝的甜香。最妙的是看戏椅:东厢刻牡丹西厢雕梅花,暗合"东富西贵"的客群分布。

站在天井中央拍手,回声在四面马头墙间激荡七次。这是徽派建筑大师的设计:雨水从五层瓦当滴落,恰好注入石库门下的聚宝盆。更神奇的是门窗榫卯,不用一颗铁钉却能抗住台风"利奇马"。

光绪年间某个雨夜,戏班在《霸王别姬》演到高潮时突然停鼓。原是青帮大佬杜月笙包场议事,虞姬的佩剑转眼变成令箭。如今戏台地板下还藏着暗道,通向黄浦江边的秘密码头。

民国初年这里变身证券交易所,红木栏杆上至今留着股民的指甲痕。最热闹当属1930年代,二楼厢房夜夜笙歌,周璇的歌声混着留声机爵士乐,在雕花窗棂间织出旧上海浮华梦。

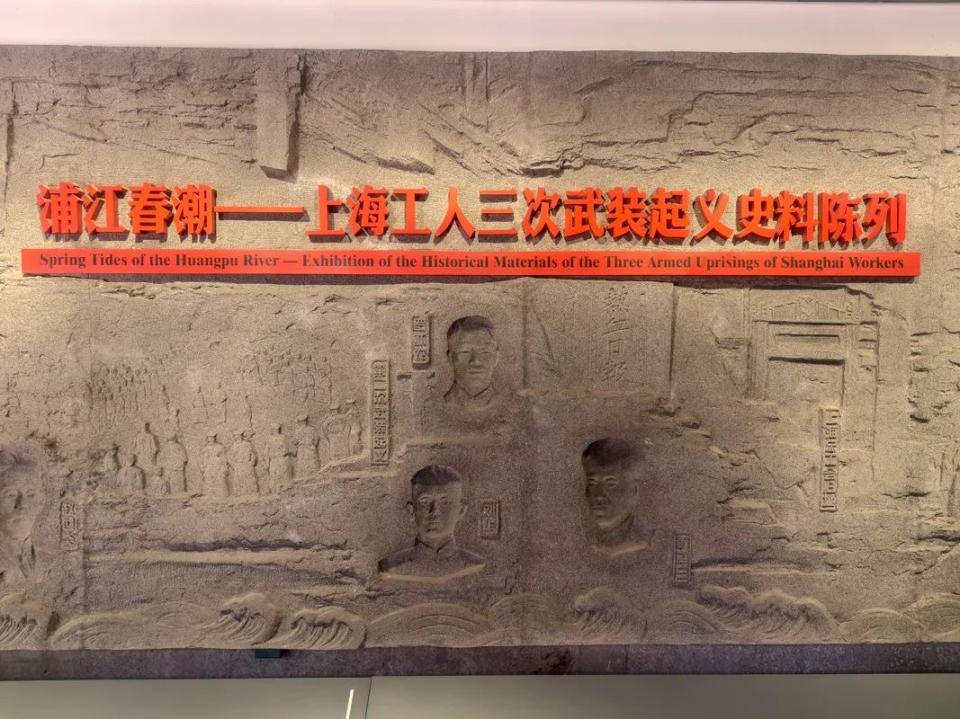

1927年3月23日,一群穿粗布短打的汉子疾步穿过门楼。上海工人第三次武装起义胜利后,周恩来在此宣布成立工人纠察队沪南总部。木楼梯吱呀作响,他们用算盘当密码本,把水果筐改造成弹药箱,古戏台成了作战指挥室。

1927年4月12日凌晨,会馆突然被围。300名工人纠察队员以八仙桌为掩体,用仅有的40支步枪血战整夜。子弹在砖墙留下238处弹孔,最深的嵌入木柱三寸。如今轻叩这些伤痕,仿佛能听见当年青年高喊:“守住指挥部!周先生会带援兵来!”

1986年,市政工程让这座百年建筑面临生死抉择。工程师们像做“巨型乐高手术”,用千斤顶托起1500吨的砖木主体,平移30米后毫发无损。如今游客抚过砖缝,仍能找到当年钢索勒出的细痕——这是老建筑独有的“年轮” 。

如今,大殿中央,3.5吨的汉白玉妈祖像垂目含笑。百年前,福建商船抵沪前必先来此祭拜。传说台风夜有商船遇险,会馆钟声自鸣三响,妈祖衣袂竟泛起水光。如今每逢农历三月廿三,老茶客仍会轻抚殿前石狮:“这是阿拉上海最早的‘海鲜市场守护神’”。

数字化时代。老戏台成了数字展厅,AR技术让砖雕人物活过来讲古。周末常能碰见穿汉服拍照的姑娘,她们不知道,脚下青砖曾见证过黄金荣与杜月笙的"削梨亭"密谈。

三山会馆不是凝固的历史,而是活着的密码本。当阳光再次穿过镂空窗花,照见的不只是精美纹样,更是上海人"海纳百川"的精明与"敢为天下先"的锐气。这座建筑本身就是部立体史书,等你去触摸那些滚烫的章节。

信纸作者:老小哈哈

请选择你想添加的收藏夹