导语:

修改发表于2021年09月09号 07点 阅读 7577 评论0 点赞33 ©著作权归作者所有

时光留影,自行车之恋......

自行车、缝纫机、手表,上世纪七八十年代的平民家庭“三大件”。

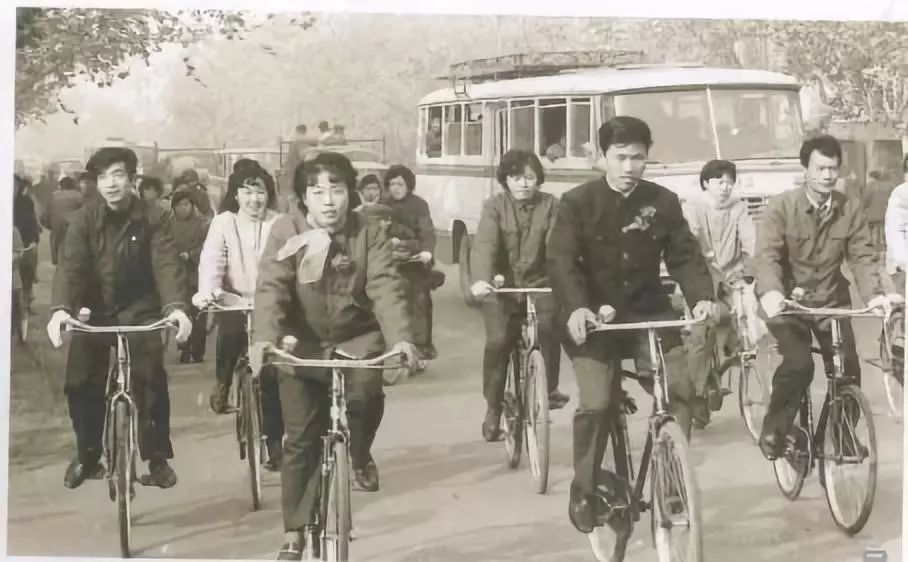

自行车是当年百姓日常出行不二主要的交通工具,在生活中扮演着举足轻重的角色。上海出产的“凤凰”、“永久”、天津的“飞鸽”当属当时的三大自行车品牌,“红旗”次之,其它好像还有山东青岛的“倒骑驴”“金鹿”什么的......加重的“二八”型浑厚大气,驮驭了不知多少个家庭生活的希望;灵巧的“二六”型飘逸潇洒,俗称“大链盒”,是谈情说爱的小青年们的最爱,自行车上演绎了一幕幕爱情悲喜剧。

大堂哥患小儿麻痹症,走路一瘸一拐,但他天生有一股不服输的勇气,特别能干,似乎从未为自己的残疾卑微退缩过,“二八”自行车后座上捆绑着两个小山似硕大的柳条筐,走街串巷收买碎玻璃,百十公斤的载重他驾驭自如,一直是我心目中“残而不废”的励志榜样。

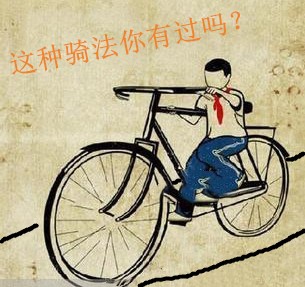

我自小拙笨,“骑龄”偏大,直到十五六岁才学会骑车。碌碡轧得坚硬光滑的打麦场是我的最佳“练车场”,父母和姐姐一次次扶持着自行车后座掌握着平衡力争不使我摔倒,我则战战兢兢、畏畏缩缩,磕磕碰碰,费尽周折才学会骑车。说来惭愧,同龄的孩子“骑龄”几乎都比我小,他们个子矮小脚勾不着脚蹬子,右腿从车架处穿过,车轮只能转半圈,美名其曰“掏车”,倒也很生动形象,我羡慕极了那帮野小子的生龙活虎。学会骑车不久,和家属院的小伙伴上邮局订阅《中国少年报》,车水马龙的大街上我骑得东倒西歪,在邮局门口刹车不及,慌乱之中竟不知道用脚点地,僵硬的身体直挺挺地随车倒下,一辆装满红砖的毛驴车重重地从左脚腕轧过,车轱辘扭成了麻花,脚踝骨脱臼肿胀,在医院几个大人按着我,医生用尽力气接骨对位,生生搓掉我脚上一层皮,我大汗淋漓,哀嚎不止。俗话说“伤筋动骨一百天”,学习耽误不得,但起码也在家呆了一个月时间,每日用藏红花油浸泡消肿,好长时间才痊愈。看看现在才七八岁甚至更小的顽童骑着自行车疾行,我真为自己的笨拙而羞愧汗颜。童年溴事一箩筐:一次放学路上遇见的一位邻居,他让我上车顺路捎我一程,我几次努力愣是没蹦上后座去,窘迫万分,只好尴尬地让他骑车走人。高中时身体发育很快,个头猛长,骑行时由于车座低两条长腿伸不直感觉很憋屈,我会把车座子起得高到极限感觉才舒服,家人说我骑车的姿势很难看,可能是车座太高的缘故,难看就难看吧,总比两条腿成O型舒畅一些。我最头疼的是往自行车后座上捆绑东西,由于没有气力,绳子勒得不紧,又掌握不了捆绑要领,歪歪扭扭捆绑在自行车后座上的物品一路上不知被颠落掉下多少回。单位领回一袋大米,蛇皮袋外包装袋本身就很光滑,没用绳子捆绑,我把它夹在后座上,米袋不安分地一次次滑落,最后快到家时,米袋也磕破了,白花花的米粒洒落一地,足足有好几斤。柏油路面坑坑洼洼,碎石子掺杂在米中,成了鸡的美食。我笨拙至极的动手能力由此可见一斑。

物质匮乏的年代,好多商品都需要托关系、凭票证才能买到,记得和母亲在北京一家小商店,售货员凭乡音很痛快地卖给我们一袋“金鱼牌”洗衣粉,母亲连声称谢。我则对那种装帧设计简洁大方、厚实的作业簿情有独钟,也少不了买些漂亮的带橡皮头的铅笔、造型奇特的转笔刀之类。农村孩子见识少,对什么都感到稀罕,那些来自首都的文具曾不止一次满足过我小小的虚荣心。名牌自行车更是当时的紧俏商品,买到它的确不太容易,数辆自行车都是北京的姑姑一家帮着买的,表哥火车托运过,进京的大卡车也顺带捎回过,那些从北京远道而来的自行车和缝纫机成为物质匮乏年代家族温馨亲情的见证。收到自行车自然要回信告知,主要任务就落在了我的身上,每次我都虔诚地把信件贴上八分钱一枚蓝色的“上海大厦”邮票,投进墨绿色的邮筒。我的心态有些老,沉醉于怀旧,搬家收拾杂物的过程中,我保留了一些孩子从小学到中学的作业本、课本、考试卷。那些歪歪扭扭、稚嫩的涂鸦不会再生,记录着孩子的成长,权当留给孩子的一份礼物吧!

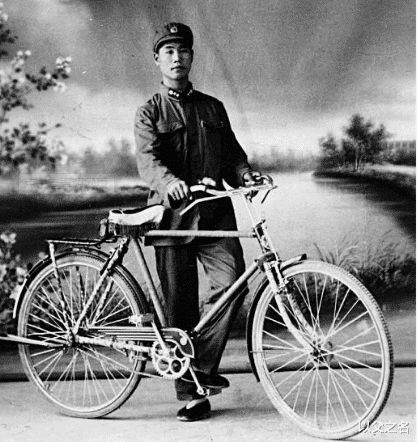

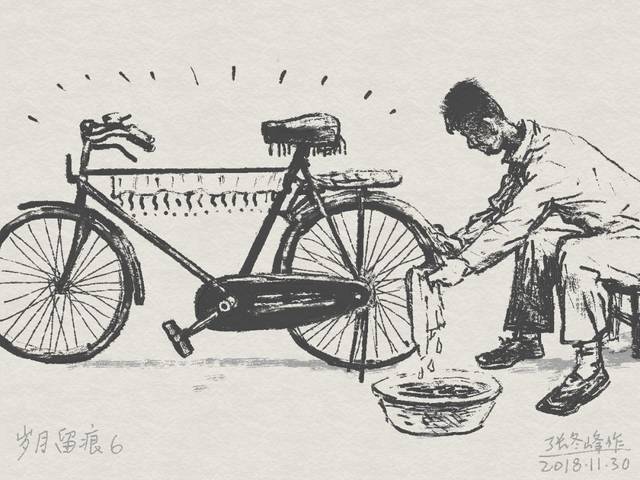

敝帚(尚)自珍,遑论一辆作为当时家庭重要财产、“三大件”之一的自行车?!车主爱惜有加,会在横梁和车叉子缠上牛皮纸或花花绿绿的塑料带,时间久了,这些装饰物退了颜色,撕下时它们往往还保持着刚买时油光锃亮的崭新模样,配上一副脆响的铃铛,令车主身价倍增,感觉倍爽。高中时在县城是一名走读生,家距离学校两公里多,常骑自行车上下学。星期日放假,家住农村的同学往往会借自行车回家,个别同学不加爱惜,周一归还时不是车闸失灵就是车轮毂受冲撞扭曲变形,有的同学归还时也不不吭气,待到放学骑行时方才感觉自行车出了毛病。自行车保养很关键,勤快的车主会经常在车子的链条、车轴等处涂抹黄油润滑,车把、车圈、车轴擦得能照出人影,外美内实,很是受用。父亲就属于这样的勤快之人,他的自行车蹬起来丝毫不费力气,异常灵便。过不久就也会把我的自行车骑到工厂来个“大修”,当然每次都免不了蹙眉拉脸训斥我几句。同事L嗜酒如命,车子懒得收拾,酒后东磕西碰,伤痕累累,一盒烟打发同事B给修理。同事B头脑灵光,手极灵巧,“如此破车没修理价值”三言两语“让L泄了气,10元钱决然舍弃。B对那辆车大卸八块,更换车滚珠、辐条,半天功夫收拾妥当。下班对L狡黠地眨眨眼睛,神气十足,挥挥手扬长而去,L气得直翻白眼,让同事好一番调侃。感情,历来都是对等相互的,自行车也非无感情的木讷之物,你善待它,它才会忠实驯服地为你服务。

自行车承载着浓浓的爱与亲情,也演绎着家庭的喜怒哀乐。儿时骑坐在父亲自行车横梁上类似木马的木凳上,初春观赏过村口灼灼怒放的桃花杏花,炎夏在一望无际的青纱帐中一条小路逶迤穿行,深秋肃杀的田野放眼土地的无垠辽阔,凛冽寒冬中裹在父亲厚实的棉衣中抵御风寒。春夏秋冬,父亲风里来雨里去,为家庭为生活忙碌奔波,一辆自行车伴我走过懵懂童年。后来年龄稍大,不好意思再骑坐“木马”,改坐自行车的横梁上,两腿由于长时间下垂,双脚变得麻木,老家到县城姥姥家十多公里的路程,下车后脚上像是穿了厚厚的靴子像踩高跷,站立不稳,好一会才能缓过神来。父亲脾气暴躁,母亲多愁善感,两人时常争吵。母亲体弱,每次去姥姥家,家中顶梁柱的父亲前边驮着我,后面坐着母亲,母亲有时心情不好会悄然下车,而父亲却浑然不觉,等到半道发现人不见了,便会即刻折返回家,当然回家后免不了又是一番争吵。吵吵闹闹,也许这就是当年“锅碗碰瓢盆”琐屑的家庭生活。

三十多年前儿女、外甥相继出生。到了去幼儿园及上学的年龄,自行车又承担起接送孩子的重任。父亲的自行车上曾一下子带过三个孩子,在熙熙攘攘的人流中缓缓挪动。我一次去接大外甥,他的小脚不小心绞进自行车辐条内,疼得哇哇大哭。后来,父亲从表哥那里买了一辆走私过境的翻新摩托车,上下班及接送孩子变得快捷起来,他把自行车扔进单元房的小房中,偶尔才会骑一下。脑梗发病前还骑着它赶庙会看社戏,有几次差点摔倒。在世的八年前偏瘫卧床后,自行车换成了轮椅,踪迹全无。

前些年春节时和一位朋友的医生弟弟聊天,他说春节值班一刻也闲住,激增的皮外伤病号令他们忙碌不堪:一是放鞭炮炸伤眼睛和手指的患者多,再者就是骑自行车摔伤胳膊摔伤腿鼻青脸肿满脸开花的少年多。原来是少年们春节放寒假,“没王蜂”一样肆意纵情,大马路上杂技演员那样“大撒把”。“追风少年”自行车“飙车”玩酷,也够潇洒,只是少不了受一番皮肉之苦和父母的一通怒骂。

改革开放,四十余年沧桑巨变,曾经的“三大件”渐渐淡出人们的视线。电动车、私家车如雨后春笋,渐渐替代了自行车,骑自行车的多是一些中老年。两轮组成蔚为壮观的滚滚自行车流变成了尾气弥漫的四轮钢铁洪流,且不乏土豪们竞相攀比炫耀地位与身份的豪车。路越修越宽,四通八达,然而每逢节假日高峰期高速公路严重的塞车拥堵,龟速蜗行令人憋气窝火。雾霾中的雾里看花终于唤醒了人们久违的自行车情结,于是为环保为强体健身的骑行一族便应运而生了。公路上、景区不乏一行行装备齐全、弯腰躬身潇洒疾行、追赶季节匆匆脚步的骑友,成为随处可见一道道流动的风景线.....

许是多年的自行车情节,这些年竟没少做关于自行车的梦:梦中的自行车总是莫名其妙地丢失,要不就是在陡崖骑行或扛着自行车在高处战战兢兢,危险重重,心生恐惧,茫茫然不知所措,数次冷汗涔涔从梦中惊醒。

似水流年,时光留影,眼前总会幻化出家中那些老旧自行车的影子,勾起一份遥远而亲切的记忆,连同“叮叮当当”悦耳的铃铛声,日渐远去,缓缓消失在岁月深处......

(这篇涂鸦为之前“网易博客”上的日志,闲来无事,稍作修改,算作纪念。)

信纸作者:林林总总

请选择你想添加的收藏夹