导语:

修改发表于2021年06月12号 08点 阅读 10754 评论0 点赞24 ©著作权归作者所有

麦香

端午时节,麦香正浓。

空气中弥漫着浓浓的麦香。

麦浪滚滚,田野一片金黄。夏日的田野是一道风景,金黄的麦田中几棵老树点缀,“万黄丛中一点绿”,也颇有几分诗情画意。

黄橙橙的油菜花在春天肆意渲染,招蜂引蝶;银杏黄时秋意浓,一树金黄一树诗,引人流连往返。热情如火的夏季,一望无垠的麦田,铺天盖地的黄扑入视野,粗犷、朴实、亲民的底色,浑然天成,与黄土地融为一体。

黄橙橙的油菜花在春天肆意渲染,招蜂引蝶;银杏黄时秋意浓,一树金黄一树诗,引人流连往返。热情如火的夏季,一望无垠的麦田,铺天盖地的黄扑入视野,粗犷、朴实、亲民的底色,浑然天成,与黄土地融为一体。

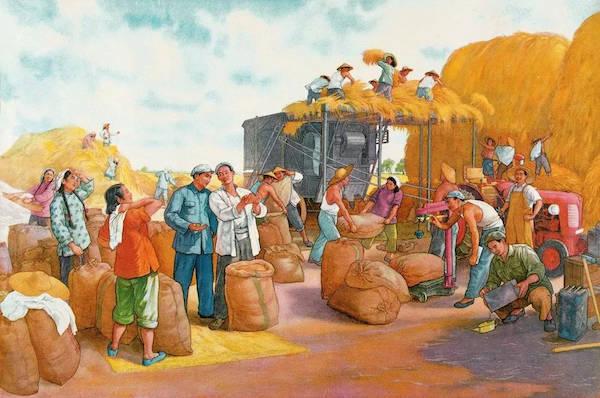

收割机在麦田里轰鸣,秋风扫落叶般疾驶而过,大面积的机械化联合作业大大提高了效率,使得前些年不亚于一场战争劫难的夏收由沉重变得轻松,洋溢在农人脸上的更多的是丰收的喜悦而不再是焦虑与愁苦。

过去的农民曾饱尝稼穑之苦。

儿时的夏收,人欢马叫,炎炎烈日下,农民挥汗如雨,唱主角的镰刀甚至都疲惫得卷了刃或者腰折,机器一样的农人累成弓形的腰身轻易不敢直起,断没有孙俪、李健《风吹麦浪》的闲情逸致。麦场上麦捆堆积如山,碾子碾压、脱粒机昼夜嘶鸣,一旦遭遇阴雨天气,乡亲们更是平添一股劳累困顿之外的忧心忡忡。儿时肩挑背驮,人困马乏的夏收场景,记忆犹新。

农村少年,没有暑假,只有夏收时的“麦假”和秋收时的“秋假”。三夏大忙时节,头顶麦秸秆编成的草帽,拎着一瓶糖精水,带上一把剪刀,我也曾是一名“公社小社员”,也曾满怀虔诚拾麦穗颗粒归仓,也曾记过“工分”得到过几元钱的收入,用辛勤劳动的汗水得到的报酬买上一只心仪已久带橡皮头的铅笔或一本小人书,心底油然而生起一股自食其力的自豪感。

愚笨木讷,学业无成,儿时曾有将来做一名农学家的梦想,未曾立下过鸿鹄之志。童年在农村老家度过,黄土地养育,对庄稼似乎有一种与生俱来的亲切,长大后却日渐疏离厌倦。自幼离家学得一门电工手艺走南闯北的父亲不是一位真正意义上的农民 ,干不了多少农活,许是借以排遣一份人生坎坷终不得志的抑郁,父亲晚年对土地产生了一种近乎狂热的眷恋。三舅、小姨母开饭店,无暇伺弄自留地,父亲把几块地合到一块约有两亩,开始了他晚年的土地耕耘人生。 父亲所在工厂离土地很近,他一有时间就会跑到地里,播种、除草、施肥,忙得不亦乐乎。我对土地劳作没有一丝兴趣,又手无缚鸡之力,平时父亲根本就不指望我,只是在收获的季节,才会以命令的口吻强求我出征,那时我总是一百个不情愿。长条状的地块犹如漫漫长征路,我心头总会弥漫起一股“猴年马月才能收完”的愁绪,小麦收割、打捆、扛到就近的公路上碾压脱粒,日后还需要倒腾几次防止发霉;秋天,在密不透风的青纱帐里掰收玉米,玉米叶在划胳膊上划出一条条血道,刺痒难捱,玉米直接剥皮装袋,运到家后一筐筐拔上房顶摊开晾晒;大豆会拉到母亲所在工厂堆放皮棉平整光滑的水泥平台上烈日下暴晒数日后捶打,我负气而作,气喘吁吁、苦不堪言,父亲乜斜着我,眼神中透出一种“恨铁不成钢”的无奈。父亲的土地梦直到他罹患脑梗后才戛然而止。父亲过世后的某一天,我收拾小平房时在一处角落发现一把遗落的麦粒,突然间忆起父亲,眼前幻化出父亲在田间地头挥汗如雨、弓背弯腰劳作的情形,刹那间禁不住一阵心酸泪目------睹物思人,那把凝结着父亲辛勤与汗水的麦粒,深深刺痛着我的心,我为自己对父亲晚年境遇的不体谅不理解,更为自己积习已久的懒惰而深感愧疚。

儿时曾不止一次在田野择选一大把颗粒饱满即将成熟的麦穗,炉火烤烧,两手搓得乌黑,迫不及待入口,青麦汁液刺激着味蕾,唇齿生津。祖母熬制的新麦仁粥,嚼劲十足,更为可口。计划经济年代,小麦产量低,小麦粉作为“细粮”限量供应,俗称“白面”。所谓的“八零粉、九零粉”指的是出粉率,比例越低面粉越白,自家去磨坊磨面时拎回的麸皮用来喂鸡。当年在小县城能吃到“富强粉”,全托了北京姑姑一家的福。当年“富强粉”蒸出的蓬松的大白馒头,与在玉米中掺杂可怜的一点小麦粉蒸出的混合面花卷绝对没有可比性。在刚出锅热气腾腾的馒头中挖一个小孔,里面放上一勺芝麻酱加白糖,那种香甜的滋味,我一辈子都忘不掉。馒头在平时是少之又少的,只是在老人做寿或过庙会招待亲戚时才偶尔一见。春节时为了面子,有的乡亲发明了"假馒头",表皮用小麦粉包裹,里面则是玉米面,嚼起来粗糙干硬。玉米面俗称“粗粮”,窝头是主食,85年铁路参加工作,在一个偏僻的小站岗前培训,细粮只有30%的比例。现在,高筋粉、中筋粉、低筋粉、饺子粉、全麦面粉,面粉种类繁多,应有尽有。记得儿时在农村老家有一种“光葫芦头”的小麦品种,麦芒少,产量高,磨出的面粉发黑,乡亲们都懒得种。放到现在,这种不去麸皮的粗纤维黑色面粉反而大行其道。时代变了,人们的口味也变得越来越刁钻,一切以健康、养生为标准,不堪回首仅以果腹的温饱时代已经一去不复返了。

劳动光荣,只要付出,朴实的土地不吝奉献。

沉醉麦香,感恩上苍,感恩大地。

信纸作者:林林总总

请选择你想添加的收藏夹