导语:

修改发表于2021年01月07号 00点 阅读 9043 评论8 点赞17 ©著作权归作者所有

故乡四季

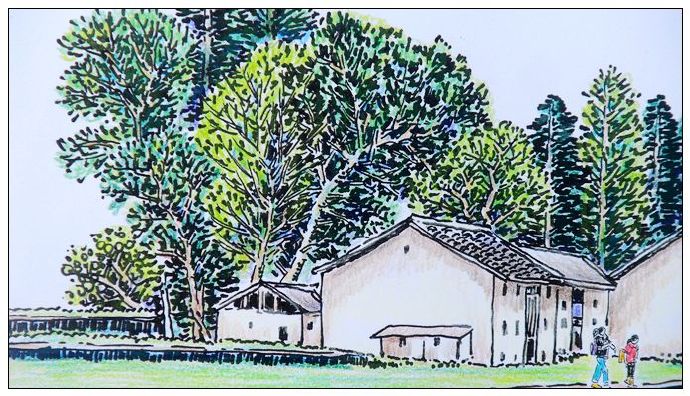

山水不曾眷顾,无缘旖旎的风光,故乡只是冀南平原上一个极其普通的村庄,春夏秋冬,四季分明。童年时,10公里外京广铁路嘹亮的蒸汽机车汽笛声依稀可闻,常引发我对故乡之外的世界的无限向往......

童年的故乡很贫瘠,现在仍很难与富裕划上等号。

故乡东西狭长,杨姓家族集中在村东头,祖父当年做主把家迁到村西,村西只有伯父、二叔和我们家三户杨姓,显得有些孤单。好在邻里乡亲关系相处得不错,心理上并没有被排斥受欺负的感觉。在故乡生活了仅仅九年,之后便随祖母和父母迁居县城,一条窄巷中留下了我童年的足迹。

爷爷识文断字,懂书法,肚子里有点墨水。堂屋一幅梅花中堂画挂了多年,梅花枝干遒劲,旁逸斜出,冰肌玉骨,凌寒留香,“飞雪迎春到,风雨送春归”的对联以花鸟做字,透着一股民间艺人的拙朴画风。故乡没有迎春花绽放,知春的是杨柳榆槐。村西口数株参天巨柳,其中一株正对巷口,出门南行即映入眼帘,它伴随目睹了着我的成长。和煦春风中,嫩黄的柳枝轻歌曼舞,朋友一样呼唤着我,我时常驻足树下,抚摸它伟岸沧桑的身躯,仰视它,似乎有一种与生俱来的亲切。爬树对我来说是一种奢望,笨拙注定了我不能像小伙伴们那样猴子似地攀上缘下,阻挡了我与巨柳及所有的树木的耳鬓厮磨。我只有央求大人或会爬树的小伙伴们折下几条青柳枝,左拧右旋,柳枝与树皮剥离后裁成一小段,制作一支支柳笛,陶然自得于它单调的鸣响,像是在表达对春天的一份礼赞。

自幼喜爱林木,果木尤甚,在返青的麦苗中寻找寻找桃苗、杏苗,一度让童年的我乐此不疲。小心翼翼挖回家种在榆树和椿树下,用酸枣棵围挡以防鸡啄食,希翼它们能茁壮成长,能在自家小院开花结果。依旧怀念老宅那株经年老杏,初春时节一树绯红,空气中弥漫着幽幽杏花香,沁人心脾,可惜没能为它留下一抹影像。故乡没有种油菜花的习惯,所以从未看到过明黄遍野的春日盛景,田埂隐隐约约一点暗黄,那是乡亲们留种的白菜花在孤芳自赏。白菜墩放置到小碗中注入清水,敦厚朴实的白菜也开始华丽蜕变,白菜花给乍暖还寒的初春农家带来一丝暖意。也曾在麦田中撷取荠菜、米瓦缸、王不留、面条菜等野菜,为我的那只新疆细毛羊佐餐。被爱情冲昏头脑的狗狗把麦田当成婚床,时不时可见一片倒伏的麦田怪圈,那绝对是狗子们忘乎所以后的杰作。村子里成立了民兵打狗队,狗子们的命运便可想而知了,此起彼伏凄厉的犬吠,久久回荡在旷野,给春天平添了一丝不和谐的音符。

自幼喜爱林木,果木尤甚,在返青的麦苗中寻找寻找桃苗、杏苗,一度让童年的我乐此不疲。小心翼翼挖回家种在榆树和椿树下,用酸枣棵围挡以防鸡啄食,希翼它们能茁壮成长,能在自家小院开花结果。依旧怀念老宅那株经年老杏,初春时节一树绯红,空气中弥漫着幽幽杏花香,沁人心脾,可惜没能为它留下一抹影像。故乡没有种油菜花的习惯,所以从未看到过明黄遍野的春日盛景,田埂隐隐约约一点暗黄,那是乡亲们留种的白菜花在孤芳自赏。白菜墩放置到小碗中注入清水,敦厚朴实的白菜也开始华丽蜕变,白菜花给乍暖还寒的初春农家带来一丝暖意。也曾在麦田中撷取荠菜、米瓦缸、王不留、面条菜等野菜,为我的那只新疆细毛羊佐餐。被爱情冲昏头脑的狗狗把麦田当成婚床,时不时可见一片倒伏的麦田怪圈,那绝对是狗子们忘乎所以后的杰作。村子里成立了民兵打狗队,狗子们的命运便可想而知了,此起彼伏凄厉的犬吠,久久回荡在旷野,给春天平添了一丝不和谐的音符。

天气渐暖,紫红色、淡青色毛毛虫一样的杨花盛开,大团大团的柳絮、杨絮漫天飞舞,杨柳总得疯狂上那么一阵子方善罢甘休,之后才羞答答地千枝吐翠,鹅黄嫩绿肆意渲染,润雨如酥,纤尘不染的新叶更加令人赏心悦目。泡桐也是故乡农家的主要树种,相比于贵族似的樱花,高大挺拔的泡桐显得朴实亲民,一树的云蒸霞蔚,霸气怒放,给人以一种昂扬向上的非凡气势。“风吹榆钱落如雨,绕林绕屋来不住。”,老榆树耐得住寂寞,不与桃李争宠,暮春时节,青绿相间的串串榆钱挂满枝头,微风中摇曳,榆钱悄无声息地为春天谢幕。春分过后釆榆钱,一串串,一把把,黏黏的榆钱掺上面粉,篜成“苦累”,拌上蒜泥滴上几点香油,唇齿留香。程琳一首《采榆钱》,童年吃榆钱饭的情形清晰再现......

“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”。燕子是益鸟,深得农家喜爱,呢喃的燕子带给农家一份吉祥喜庆。过道苇箔,堂屋木梁,燕子衔泥筑巢,孵卵育雏;来回穿梭,快如闪电;䧳来雄往,不辞辛劳。黄口雏燕叽叽喳喳,嗷嗷待哺。“为迎新燕入,不下旧帘遮”,农户或不挂门帘或在门框上方留下一方孔洞方便燕子飞进飞出。燕子“记仇”,气性”大,一旦遭遇顽劣孩童捅燕窝弹弓射杀的恶作剧,来年燕子便不再选择这家农户安家。对不幸落地的雏燕,父亲会搭梯子小心翼翼把它们送回燕巢。燕子任性随意排泄,房梁、门框、屋内屋外随处可见燕子粪便,碰巧还会拉到人身上,祖母从不允许我们恫吓惊吓燕子,祖母眼中,燕子是孩子,是讲另外一种语言的家庭成员。

故乡的地势呈“凸”字型,中间地势较高,村子两头两头各形成一个天然大坑。轰隆隆一场雷雨,瑞泽了夏日饥渴的故乡,暴雨如注,一片汪洋,雨水迅疾汇集,街道大坑便成了天然泳池。雨后初晴,精力十足的汉子早已按捺不住亲水的欲望,巨柳做跳台,赤条条一跃而下,泥汤翻腾,浪里白条,惊呼阵阵。好动的小伙伴也跃跃欲试,被大人们一声厉喝,乖乖地退到一边做观众,胆子大的会趁大人不注意偷偷溜进大坑过瘾,事后被大人腿肚子上划痕验明正身免不了一顿皮肉之苦。大坑曾经淹死过不知深浅的孩子,大人们的担心也不无道理。我连个“狗刨”都不会,实实在在一只旱鸭子,只能远观近望,无论如何也不敢尝试入水,顶多身披塑料布雨中踩水自娱自乐。黄昏,残阳如血,水中的红高粱哨兵似地守在村口,坚毅而悲壮。许是当年“割资本主义尾巴”的禁锢限制了思维,乡亲们只知道土里刨食,未曾有种植经济作物增加收入的念想,如果利用大坑种植莲藕,大坑成“映日荷花别样红”的荷塘该有多好!大坑终归没能成为一处湿地风景,绿藻白沫覆盖,被村妇当作洗衣池,充斥着一股沤制苘麻的腥臭。

夏日的故乡,有着一望无垠的青纱帐。晨曦中,我拎着塑料袋捡拾蝉蜕,裤腿被露水打湿,鞋上沾满泥浆。自小骨子里就对野草有着一种近乎痴迷的热爱,野草冒尖的背篓压弯了我瘦小的身杆,背上房顶晾晒更是一场力气活,常累得我气喘吁吁大汗淋漓。混合着阳光和泥土清香的干草塞满了堂屋和西厢房之间那条狭长的过道,迁居县城后回老家,每次都发现干草会减少,不知肥了谁家的牛羊。炎炎烈日下为了阻止我出门割草,父亲曾把我捆绑在梯子上,我嘶哑着嗓子央求祖母解开绳子,也许童年时就命中注定了成不了大气候的“草民”贱命,长大成人后一次次错失的命运转折机会便是明证。

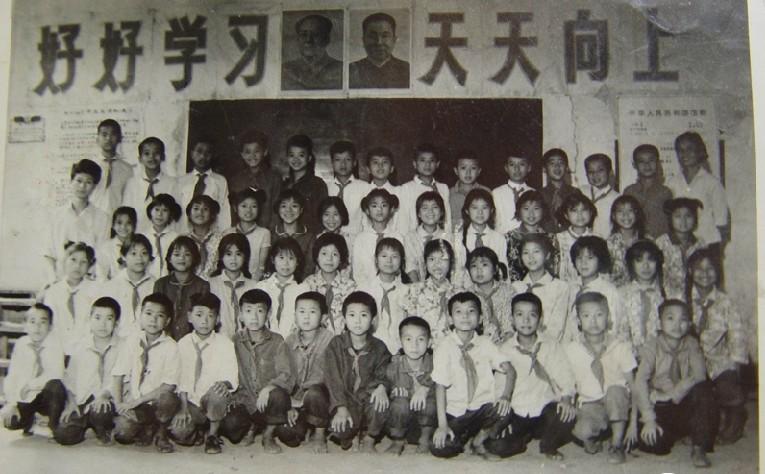

70年代中期,海峡两岸尚处于敌对状态,故乡也出现了敌特空投的传单,学校组织学生停课到青纱帐捡拾,一再强调绝对不能偷看,一定要交给老师。但我终究还是忍不住好奇,做贼一般瞥上一眼后迅疾收起,仿佛背后有一双紧盯着自己的眼睛。第一次见到不干胶一样的小卡片,看不懂繁体字,只是猜测内容一定很反动,据说有的同学见到了印有老蒋头像的传单,传闻很是神秘。一位富农出身的女同学,没有资格去捡拾传单,她背着背篓外出的祖父被列为重大嫌疑对象,背篓被翻了个底朝天。她一次不小心把写有革命口号的粉色标语裁成的练习本带到学校,根红苗正的同学发现后举报给老师,被扣上一顶破坏革命的大帽子,她低垂着头,脸上写满无助与凄凉,她卑微、忧郁、悲愤而不甘屈辱的眼神令人心生怜悯,不忍直视。

燥热的夏夜,万籁俱寂,灿烂星空下房顶上乘凉,躺在祖母怀中数星星,大坑边悠扬的蛙鸣传入耳鼓,偶尔几声蝉噪,几声犬吠,打破了村庄的宁静。

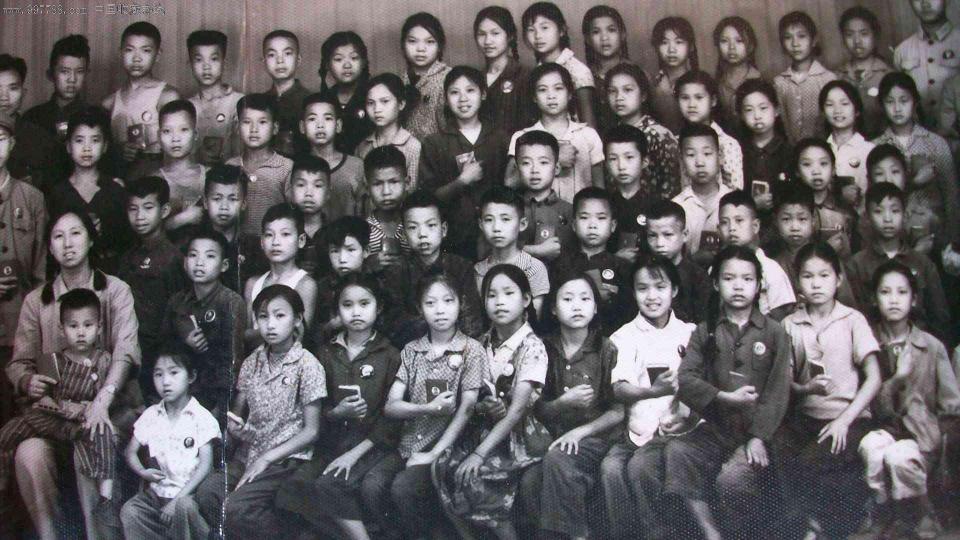

热情似火的夏季,阻挡不了少年热爱劳动的一颗心。唱响《我是公社小社员》,带上一瓶糖精水,头顶草帽拾麦穗,颗粒归仓,也挣上几个“工分”,虽然少得可怜,却也体会到一份劳动后的兴奋与自豪。当年激情燃烧的岁月,响应主席号召,知青上山下乡,学生学工学农,教室被改造成一间间以篾席围挡而成的宿舍。粪干从邯郸运到故乡肥田,小山似的粪干在城市究竟如何晾晒而成,不得而知。短时间接受贫下中农的再教育的支农行动,毕竟不能使稚气未脱的学生脱胎换骨,学生们砸杏核、弹玻璃球,玩得不亦乐乎。当然也不乏在广阔天地“练红心”与贫下中农打成一片的学生,三夏抢收,麦场上汗流浃背,割野草青蒿沤粪,给我们讲新奇的城市故事,俨然一位邻家大哥。在送别支农学生的大会上,作为学校“革命文艺宣传队”的一员,我上台扯着嗓子高歌一曲《红星照我去战斗》,真不知当年哪来的勇气。换到现在,只有被酒精麻醉神经后才斗胆无所顾忌地在歌厅拼命撕吼鬼哭狼嚎一番。

当年故乡大队曾组织学生到青纱帐地毯似地搜寻本村一名在外地工作因贪污服敌敌畏畏罪自杀的干部,不久一名村会计也因贪污问题败露步了那位干部的后尘,接连两起自杀事件,使那个夏日弥漫着一股死亡气息,也使我从此彻底打消了再去青纱帐割草的念想,青纱帐成为我心中的恐惧之地。

天高云淡,秋风送爽。父亲的三角地那几棵茎秆粗壮的向日葵,灿烂夺目,因为太过耀眼,在即将成熟的一个夜晚被削去头颅,再也无法追随太阳顶礼膜拜。祖屋后的自留地地头,谷雨后祖母播种了丝瓜、眉豆、南瓜,长势茁壮。秋天,黄绿相间的大南瓜煞是喜人,先是被刻字涂鸦,最后被贪心者顺走,枉费了祖母精心伺弄的一腔心血。

故乡的金秋,充满了丰收的喜悦。沉甸甸金灿灿的玉米、小山似的紫皮红薯、云朵一样洁白的棉花,田野上布满迷人的色彩。上苍不负勤劳的乡亲,多年风调雨顺慷慨馈赠。也曾跟随着大人“拾秋”,一穗玉米一穗谷、一个咧嘴的棉花桃,哪怕是一粒黄豆,都要捡回家,对农人而言,遗弃农作物无异于暴殄天物,会遭天谴。

八、九月份,植株高大的菊芋盛开,袖珍向日葵一样艳黄的花朵散发出一种特殊气味,引得蜂飞蝶舞。每每见到巴掌大小、花纹极其艳丽的凤蝶栖息,总有一种据为己有的贪婪,屏气凝神悄悄靠近,合手扣捕,凤蝶挣扎,须断翼折,美丽的尤物惨遭荼毒。除了蜜蜂,大黄蜂嗡嗡嗡也来凑也闹,在花蕊间疯狂地吮吸,毛腿上粘毛菊芋花粉。除了野菊,菊芋花应该算故乡最为灿烂的花朵了。

每逢中秋节,祖母总会动手烤制月饼,雕刻着花草的木质模具烘烤出来的月饼,黑糖和芝麻做馅,拙朴焦香,凝结着祖母的勤劳与慈爱。月是故乡明,一轮明月高悬,剪影下的老榆树愈发沧桑,无声诉说着岁月过往。老宅如今只剩断壁残垣,眼前幻化出月光下祖母虔诚膜拜的身影,香炉中一柱青烟袅袅升腾,勾起我对慈爱祖母的绵绵思念......

暮秋,南迁的大雁排成一字或人字形,雁鸣阵阵,蔚为壮观。碧空中也常出现鹰隼翱翔的雄姿。打谷场上麻雀叽叽喳喳、铺天盖地,风一样飞来飞去。许是迁徙路线的改变,几十年了,故乡雁无踪,雁鸣成绝唱。伤感别离《雁南飞》,悲凉顿起吟《鸿雁》,不禁又忆起英年早逝的网友冒哥,一位资深摄影师,黄河湿地一位善良的护鸟使者,“严冬大河凉,大雁凌空翔”的绝佳诗句,尽显冒哥的博学多才与侠骨柔肠。

瑟瑟秋风中,万物凋零,杨柳榆槐落叶归根,悄无声息,和秸秆谷草红薯秧一道,成为牲畜越冬的饲料。杨树韧性十足的叶柄,成为拉筋游戏道具,丰富了单调而快乐的童年生活。

儿时没有暖冬的概念,酷寒之下,硬邦邦的土地生生裂开一条条大缝,屋檐下冰锥悬挂,大坑冻得结结实实,冰层厚度足以马踏车行。北风呼啸,枯枝折断的咔嚓声不绝于耳。“乱云低薄暮,急雪舞回风”,雪粒子刮得人脸生疼,夜深沉,雪纷飞,一觉醒来,晨曦中感觉天色似乎比往日要亮上许多,推开屋门的一刹那,冷风裹携着雪沫飞扑而来,禁不住一阵寒颤。匆匆忙忙在院中扫出一条小道,急不可耐冲向原野,呈现在眼前的是白雪皑皑、银装素裹的世界!积雪做被,麦苗再无受冻之忧,幸福酣睡,积蓄体能,期待着春天返青、拔节、分蘖,直至夏日的一目金黄。瑞雪兆丰年,乡亲们喜不自禁,感恩上苍的恩赐。雪野撒欢堆雪人打雪仗,一双小手冻得通红;冷风嗖嗖入裤管,大腿两侧针扎一样难受;鞋子中灌满积雪湿漉漉的,狼狈不堪回到家,围炉烘烤,在巷口等待已久的祖母才终于放下一颗心。村东大坑天然冰场,木板制成的简易冰车上被小伙伴推着,美滋滋地坐享其成。也曾试着在冰面上小跑几步溜冰,冷不丁一个屁股墩被摔得呲牙咧嘴。棉花柴皮做鞭,驯服的陀螺不知疲倦快乐地旋转;滚铁环、挤暖和、顶拐乃至路沟边拾柴燃火,各式各样的游戏抵御了严寒。一位同学父亲头戴狗皮毛身背猎枪,胳膊上架着猎鹰,领着身架细长的猎犬,威风凛凛,雪野中追杀野兔,我们一帮小屁孩紧随其后看热闹。也曾在冰雪消融后带上铁锹在田野捡漏“遛”红薯,收获往往很可怜,还得警惕民兵的驱赶,一旦被捉人赃俱获,工具被没收不说,还得被上纲上线背负沾集体便宜“挖社会主义墙脚”的污名,那可就丢人到家了。

计划经济时代的交公粮,农民为国家建设做出了巨大贡献。后来不知何由又倡议交鸡蛋,村子里扯出一幅幅“积极向国家交售鲜蛋”的标语。学生很容易成为动员对象,老师的教导不能不听,我上午偷拿了祖母藏在瓦罐中的四个鸡蛋,埋在巷口邻居家老墙墙脚的浮土中,下午想去取回,却只看到洗沙浴的母鸡,鸡蛋早已不见了踪影。祖母质问我是不是偷拿了鸡蛋,我铁嘴钢牙死不认账,祖母很是疑惑。最后是高价从供销社买的鸡蛋还是对着祖母哭鼻子死搅蛮缠又索要了鸡蛋早已忘记了,反正积极完成了老师交给的任务,满足了一份不甘落后的虚荣心。事后我在一张“南昌”牌烟盒写上“积极交鲜蛋,老师要争先”的打油诗贴在语文老师办公室的门上,老师追查后怒不可遏,老鹰捉小鸡一样把我被拖进屋,一番严厉训斥后,以本家族杨姓套近乎,我不为所动,逃课抗议。母亲闻讯勃然大怒,跟老师赔礼道歉后强行把我送回学校,坚决不允许我休学,我对那位老师心存芥蒂,后来调了班。如果不是母亲的坚持,当年还是农村户口的我日后也很有可能会成为一名种庄稼的农民,那是争强好胜的母亲不能容忍最不愿看到的。由于小学基础太差,转学到县城后怎么也跟不上课,成为一名降班生。始终成绩平平,只勉强读了三年高中,终归还是与大学无缘,没能给父母争光让母亲如愿。

堂屋套间的墙洞中沙藏着父亲深秋为北京的姑姑家精挑细拣、体态匀称修长的紫皮红薯,有时会偷上一块,当作甘之如饴的水果。炉火边祖母烤制的红薯渗出薯胶,焦香甜糯,诱惑着我的味蕾,永远也满足不了我贪婪的胃口。大缸中捞取一块薄冰,打着颤吃进嘴里,冰与火瞬间会在口腔中交融。

零星的鞭炮声时不时传来,预示着又一个春节的临近。祖父收起梅花图,换上一幅水墨山水画轴。画中远山层叠,近峰飞瀑,一叶扁舟,一棹蓑翁,祖父以此寄情于梦中的山水。他努力挺直有些佝偻的身躯,背着手踱步到巷口,行至街头,走近田野,似乎想在那一刻走进春天里.......

岁月悠悠忆过往,故乡四季永难忘......

。

信纸作者:林林总总

请选择你想添加的收藏夹